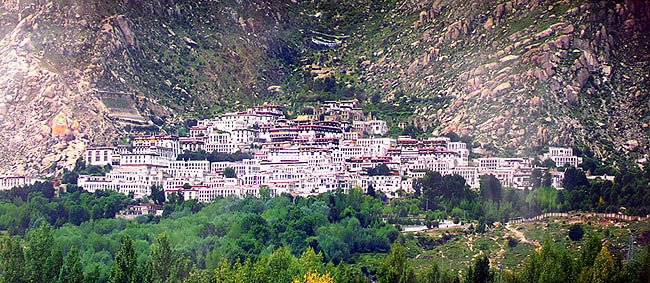

洛色林僧院DrePung-LoseLing—1959年之前

由漢文譯成藏文的《楞伽經》中記載,佛陀將阿那婆達多龍王/無熱惱龍王供奉的白色法螺給目犍連(佛大弟子之一),並說道:「汝以此螺藏阻礙山中,未來世將有比丘名具蓮性從祕藏中取出此螺,以作集會僧眾之螺。猴人處所將作此秘藏螺主。」

如預言所示,蔣央卻杰札西巴登(1379-1449)出生在桑耶寺附近,為Dakpa Gyaltsen首領的書吏(抄寫員)之子,後來成為宗喀巴大師(1357-1419)的四大弟子之一。在大師眾弟子中,他是聞持第一,他前往甘丹寺見宗喀巴大師,說他做了關於要在Denbak附近建廟的吉祥夢兆。宗大師對他說:「如果你建造寺廟,將會比我這座母寺還要宏偉。」語畢,宗喀巴將他在廓巴日山發現的殊勝法螺給他,並傳授寺廟奠基說明及藍圖。

蔣央卻杰在大貴族朗嘎桑的贊助下,於1416年開始動工興建哲蚌寺。隨著寺中修行僧侶人數大增,他指派Palden Senge住持等七位弟子擔任教學工作,發展為七所不同的僧院,分別是由Lekdenpa主持的洛色林僧院、Drung Dakpa Rinchen主持的果芒僧院、Chokchen Janchub Pel主持的德揚僧院、Lopon Rabchok主持的夏郭僧院、Lopon Kunga Rinchen主持的Thoesamling or Gyalpa僧院、Drung Tsondu Dakpa主持的Dulwa僧院以及Lopon Gyaltsen Tsultrim主持的咒師僧院。七位住持之中,Lekdenpa吸引最多學生,並在Neudzongpa的贊助下,創立自己的僧院。由於僧院出了大量無與倫比的學者,成為著名的Khemang Losel Jewai Ling Dratshang – 意為聚集百萬智慧學者的僧院。

洛色林僧院歷任79位住持致力於保存佛教及弘法,尤其對佛學成就的精進與洛色林的成長貢獻尤鉅。特別是博學聞名的第七任住持Jamyang Gawae Lodoe寫下《中道哲學》(Middle Way philosophy)和《般若經》(the Perfection of Wisdom)的講記,一直被用來作為僧院的教科書,後來才由班禪索南札巴的新教科書取代。文獻記載,當時哲蚌寺獲得Neuzongpa的支持,特別贊助洛色林僧院大殿及儲藏室的擴建,由此可知洛色林僧院在第七任住持之前就已經有大殿。

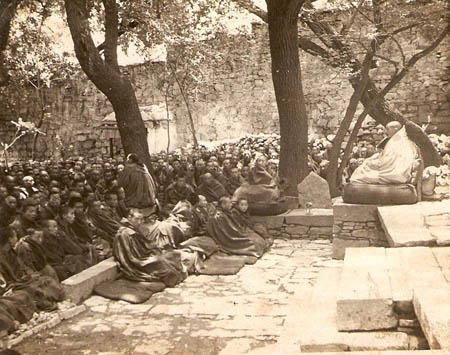

班禪索南札巴(1478-1554)是第二世達賴喇嘛根敦嘉措(1476- 1542)的大弟子之一。在第二世達賴喇嘛的指示下,班禪索南札巴成為洛色林住持,並在此教學大約6年的時間。無論學術活動及行政工作都非常負責,為了利益眾生,他為第三世達賴喇嘛授居士戒,並取法名為索南嘉措。

班禪索南札巴寫了14冊關於佛教五部大論的論文,利益眾生,傳授佛法,特別是弘揚黃教的傳統。即使到了現在,洛色林僧院、甘丹寺的Shartse僧院、西藏Kham省和Amdo省許多寺院和蒙古的一些寺院仍使用這些講記作為主要的教科書。

洛色林僧院—1959年之後

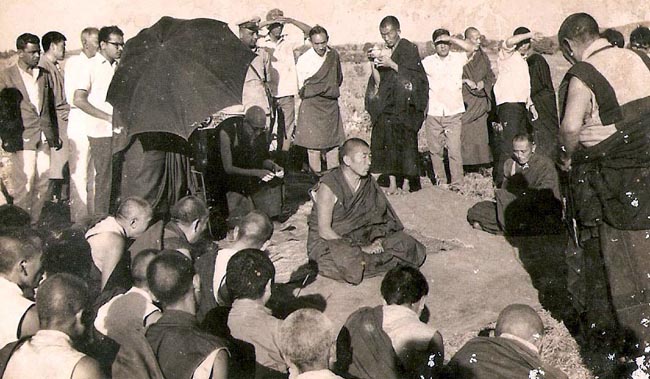

1959年,格魯派三大寺院、寧瑪派、噶舉派和薩迦派在跟隨第十四世達賴喇嘛流亡到印度的人之中,選出1500僧侶成為種子人員,其後被安置在印度西孟加拉邦巴薩地區設立的臨時學習中心,努力保存佛教傳統及弘揚佛法。

中心有217位僧侶來自洛色林學院。在當時Phara Pema Gyaltsen住持的指導下,他們在中心住了超過10年,認真保存及提倡瀕臨滅絕的佛法。那時候,他們全都面臨流亡人士遭遇到的相同問題—嚴重的經濟困難及無法適應利用住處充當學習佛法的地方。當時所有房間的屋頂皆以鐵皮覆蓋,辯經時他們聽不到彼此的聲音,雨季時問題更為嚴重。Phara Pema Gyaltsen住持不僅親自教導學生,也鼓勵其他人加入。除了教學及行政責任,他開始出版計劃,讓僧侶可以讀到重要經典。他對於保存及提倡洛色林傳統的努力和遠見實在無比可貴,值得稱頌。

1966年間,將巴薩中心轉型為現代化學校系統的過程中,出現許多反對聲音,認為另外設立僧院、名字等等並不重要。然而,儘管種種困難,Phara Pema Gyaltsen住持為了佛法的利益,保持一貫堅定信念,努力從不退縮,展現他重視原則的本性。

1969年,巴薩中心遷移到南印度嘎納嘎達省的Mundgod時,洛色林有僧侶300人。他們利用瓦片屋頂的地方作為學習佛法的地方。

1970年代,Yeshe Thupten住持為了僧院教育的進展,建立許多創舉:起用總務長處理行政工作、選出不同的監督人來掌管農耕及乳牛的工作。他還興建可兼做其他宗教儀式之用的大殿及辯經場。此外,大殿更可用來邀請重量級師長傳授佛法。例如,達賴喇嘛曾在此傳授《八千頌般若波羅蜜多經》及龍樹菩薩的六部論(《寶鬘論》除外);達賴喇嘛的親教師林仁波切傳授宗喀巴大師的《菩提道次第廣論》和《辨了不了義善說藏論》、《Mind Training Like the Rays of the Sun》、《大威德金剛十三尊》;達賴喇嘛的親教師赤絳仁波切傳授《修心七要》;Shakor Khen Rinpoche Nyima Gyaltsen傳授《中道哲學》、Dema Lochoe Rinpoche傳授《密集金剛寶鬘》、Pangnang仁波切口傳《丹珠爾》(225部由印度文譯成藏文的經典)、大威德金剛灌頂、教授生起及圓滿次第;Kirti Tsenshab 仁波切傳授Mitri Gyatsa灌頂。由於這些加持,大殿輝煌矗立!

隨著僧侶人數持續成長,亟需一座更大的正殿。興建工作由Khensur Tsulkhang仁波切帶領,而且依西藏寺院傳統,在上面為達賴喇嘛留用一間住房,這才有了啟用至今的這座大殿。

歷任Tehor Lobsang Nyima、Ladhak Rizong Sae Rinpoche Thupten Nyima、Tsulkhang Konchok Wangdue、Tsulkhang Konchok Paksam及Gowo Lobsang Gyatso等多位住持,儘管遭逢困難,仍大力堅持保存洛色林僧院的紀律、提倡僧院學習及提升生活條件。

21世紀來臨之際,僧院又開始面臨大殿不敷使用的問題。教學和祈禱時,僧侶分成兩組,一半的人就坐在辯經場。在甘丹赤巴洛桑尼瑪仁波切舉辦的祈請法王長壽法會中,達賴喇嘛注意到這個問題,並詢問僧院是否有興建新大殿的計畫。僧院向法王請示應該興建新的大殿抑或擴建現有的大殿。法王根據占卜,建議興建新的大殿。此外,法王也建議住持與工作人員先徵詢僧院護法,以決定該立刻進行計畫或稍後再議。護法以麵團占卜,結果顯示應該立即展行計畫。

於是住持召開大會,以Trehor Zangra Rinpoche Thupten Jampa為首,連同五位其他成員,成立新的興建委員會,並於2005年開始動工。

新的傳統藏式大殿可以容納超過5,000名僧侶,完工主要歸功於第十四世達賴喇嘛的祝福與啟發;上師、三寶與僧團的念力;護法的支持;興建計畫財務主管–洛桑丹增格西(美國洛色林佛學會的會長)的資助;第100任甘丹赤巴法王–洛桑尼瑪仁波切的支持;Jangtse Choeje Rizong Rinpoche, Sharpa Choeje Lobsang Tenzin Rinpoche, Kyabje Denma Lochoe Rinpoche, Kyabje Yongzing Lingtrul Rinpoche,以及住在美國的Nyangri Khentrul Rinpoche等多位仁波切的支持;英國布達拉宮佛教中心;台灣台北及台中各地佛教中心與慷慨人士的支持;興建委員會及相關人員的辛勤工作。無比榮幸的是,第十四世達賴喇嘛親臨落成啟用大典。

洛色林護法佛堂

護法佛堂的主要保護神大威德金剛十三尊,而四大黑天、四大法王、乃瓊護法、Gadong、四面大黑天等護法神的神像環繞,充滿法喜。大威德金剛十三尊的生起次第儀式後,格西和大黑天法會主法上師逐一進行護法神儀式,一天數度進行禮懺祈福及消災除障儀軌。祈求護法神成就歷任住持、僧院行政圓滿、僧侶學習精進。整天的懺罪儀式包括禮讚、dissolution of the deities,最後祈願好運連連。

關於護法儀式,上密院和下密院的格西輪流每隔15天舉行儀式,以確保儀軌正確,維持上密院或下密院的一貫傳承。